(⇒トップページへ移動)

EOS R5 mark IIでのAFのコツ

一眼レフからミラーレスに移ってAFで気を付ける事、EOS R5 mark IIのAFのクセ(特徴)などを紹介します。

EOS R5 mark IIのAFは優秀ですが、やはり根本的なミラーレスの性質からは逃れられません。

一眼レフと同じ撮り方をしているとなかなか歩留まりは向上しませんので、ミラーレスにあった撮り方をしましょう。

サーボAFで撮る

一眼レフのころはとまりものはフレーミングのためにワンショットで撮ることが多かったですが、ミラーレスではサーボAFで撮るのが基本になります。

サーボAFで被写体の検出やトラッキングでピントを合わせ続けて、連写で撮影するような感じですね。

鳥はやはり動きますので、トラッキングなどを活用したほうが歩留まりは向上します。

以前、カワセミを撮りに来ている方がEOS R3でワンショットで撮ろうとしているのを見てちょっとびっくりしたので一応。

親指AFは使わない

一眼レフのころは、フレーミングやサーボAFが安定しなかったのもあって親指AFをつかって撮影することが多かったですが、私はミラーレスではあまり必要ないかなと思います。

AFをOFFにした状態でシャッターを切るより、サーボAFをONにしたままシャッターを切ったほうが有利な場面が多いのでAF ON/OFFの立場が逆転した感じです。

親指のAF-ONボタンは使いやすい位置にあるので、押してる間は中央1点に切り替える機能を当ててますね。

AFエリアの大きさと、サーボ中の全域トラッキング

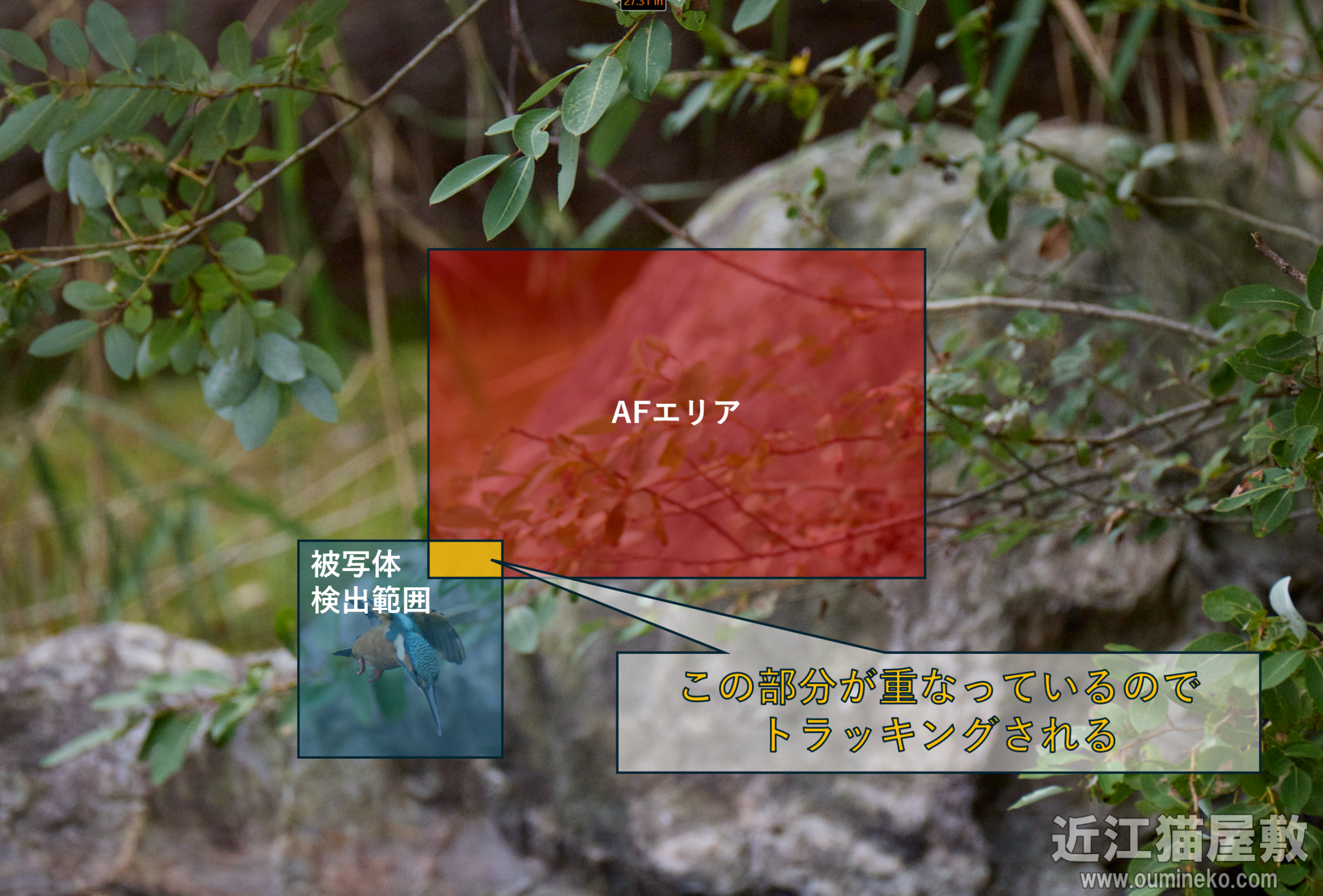

これは特に小さい鳥を撮影するときに有効ですが、AFエリアは被写体のサイズに合わせて被写体が丁度収まるくらいの範囲にしておくのが、別のものを掴む確率が大きく低下するため有利です。

ただサーボ中の全域トラッキングがONだと掴んだ後に全域になって、結局別のものを掴んだり被写体を見失ったりする場合が多いので、サーボ中の全域トラッキングはOFFで使う場合が私は圧倒的に多いですね。

サーボ中の全域トラッキングがOFFでも、AFエリアに被写体の検出矩形範囲が重なっていると掴んでくれるようなので、大体の場合はAFエリアが多少狭くても問題ありません。

もちろん、ある程度安定してAFエリア近辺に被写体を入れられる前提なので、環境やスキルと相談を。

AFエリアダイレクト選択

被写体の大きさによってAFエリアを頻繁に切り替えますので、よく使うAFエリアサイズをフレキシブルゾーンで作って、AFエリアダイレクト選択で切り替えられるようにしておくのをオススメします。

撮影中は本当に頻繁に使うので押しやすいボタンで😎

カワセミを撮るときは距離で大きさを切り替えてますね。

登録AF機能に切り換え、AF-OFF

EOS R5 mark IIはAFが良くなりましたが、それでもうまくいかない事は頻繁にあります。

私の場合はフレキシブルゾーンでのトラッキングではどうにもならない時のために、「登録AF機能に切り換え機能」をボタンに設定して、トラッキングなしの中央1点AFをいつでも使用できるようにしています。

大体はこれで何とかなりますが、中央1点でもどうにもならない時はMFで撮影するので、その時のためにAF-OFF機能も別のボタンに設定しています。