(⇒トップページへ移動)

カワセミ撮影のスキル成長STEP

STEP 1. きっかけ

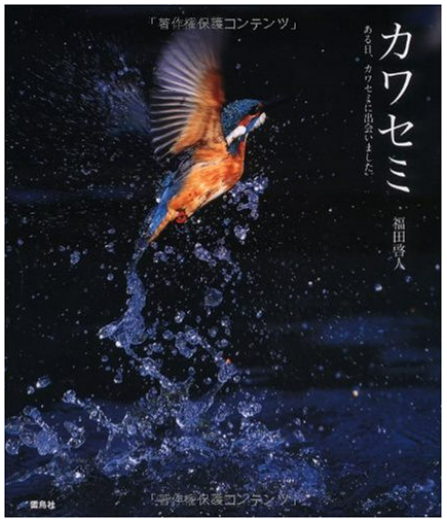

私のきっかけは写真家の福田 啓人さんのこの写真集だったように思います。

2009年に発売された写真集ですが、機材のAFもまだまだ厳しく、RAW現像もまだ大したこともできなかった時代にここまでの解像感のカワセミ写真は衝撃的でした。

この写真集を見てからどうやったらこんなの撮れるんだろう?と興味を持った感じですね。

まずSTEP.1としては「自分もこんな水絡みの写真を撮ってみたい」と思う事ですね。

何でもそうですがモチベーションがないとなかなか続かないので、まずはモチベーションを高める事が大事です。

カワセミの飛び込みを綺麗に撮りたいというモチベーションが高まったら次のステップです😎

STEP 2. 挫折

私はとにかくカワセミ撮影というものがわからなかったので、まずカワセミに会える場所をネットで探しました。

たしか初めの頃は京都植物園で撮影していて、当時は(今も?)カワセミ撮影の一団が常駐していました。

思えばもう15年前なので、撮っていらした人たちはお亡くなりになっている方も多いかもしれませんね…。

で、頑張ってみたわけですがとにかく全く撮れる気がしないし、初めは目で追うことも難しいです。

当時はEOS 5D mark II + SIGMA APO 150-500mm F5-6.3 DG OS HSMを使っていましたので、機材的にもかなり厳しかったなと。

というわけでおそらくほとんどの人が、初めは全く手も足も出ずにいきなり挫折します。

ここで諦めない人が次のSTEPに進めますので、初めは全然撮れる気がしなくても諦めずに頑張ってみましょう😎

STEP 3. 調査

ちょっとでも撮れそうな気配がればそのまま気合で試行錯誤を続けるのですが、全く歯が立たなかったので撮り方を調査。

当時は綺麗なカワセミ写真もほとんどネットになく、かなり苦労した記憶があります。

撮り方を調べるコツはネットでも現地でも同じなのですが、

「実際に綺麗な写真を撮っている人の撮り方を参考にする」です。

というのもカワセミの撮り方の情報は玉石混淆で、残念ながらあまり効果的ではないテクニックを耳にすることも多いです。

また焦点距離400mmで撮るのと800mmで撮るのとでは全く撮り方が違いますので、実際に自分が目指す写真を撮影している人を参考にするというのが非常に重要です。

そんなこんなで調べて試して…を繰り返していくうちに、カワセミと出会って撮影できる機会や撮影に成功する事も増えてきます。

STEP 4. スキルと機材の壁

撮り方がなんとなくわかってきて、次にぶつかるのはスキルと機材の壁です。

撮り方は頭ではわかっていても、そもそもカワセミをフレームに入れる事が困難で、機材に関しても何をどう変えたら良いのかさっぱりわかりません。

それらしい写真が撮れることもあるのですが成功率は極めて低く、うまく撮影できない日々が続きます。

たまに運で撮れるくらいで「何が悪くてうまく撮れないのか、切り分けができない」んですよね。

この時期を早く抜けるには、元も子もないですが「確実に撮れる機材を使う」のがお金はかかりますが手っ取り早いです。

スキルの問題なのか機材の問題なのかわからない状況下では何を改善すれば良いかわかりませんので、機材だけでもお金で解決してしまっておく事でスキルUPに集中できます。

それなりに撮れるようになった今でもどうにもならない機材というのはあるので、初めからそういう機材で撮っているとずっと撮れません。

スキルが向上してくると機材性能のどういった部分が重要かがわかってきますので、機材性能で削っても良い部分がわかってきます。

撮りづらい機材から徐々に撮りやすい機材に買い替えて行くより、撮りやすい機材を買って撮れるようになってから必要十分な機材に買い替える方が結果的には安上がりな気がします。

かなり厳しいこの時期ですが、乗り越えるためのポイントをいくつか。

POINT.1 ロケーション見直し、撮影機会を増やす

丸1日張り込んで1回か2回くらいの飛び込みしか撮れない場所では、試行回数が少なすぎてなかなかスキルは向上しません。

当時は私は長く張り込むこと自体少なかったので、1ヶ月に数度くらいしか飛び込みの撮影機会がありませんでした。

この頻度では撮れるようになるまで何年かかるかわかりません。

ですのでカワセミの鳴き声やどういう場所にいるかなどを理解できたら、一度ロケーションを見直して「通いやすく」「撮りやすく」「撮影機会を増やせる場所」を探すことをお勧めします。

今の撮影環境では丸一日いれば大体安定して10回~20回くらいの飛び込みを撮影することができますので、この場所に移ってから一気に上達しました。

POINT.2 とにかくフレームに入れる

15年間と言っても私はその間に仕事が忙しすぎて何年間かは野鳥撮影自体を休止した時期もありましたし、私のカワセミ撮影の期間は実質3年間くらいじゃないかなと思います。

カワセミの水絡みをようやくフレームに入れる事ができるようになってきたのが、撮影を始めて大体1年後くらい。

人によると思いますが私は高解像な写真を撮りたかったので、フレームに大きく入れて撮影することを目的としていたためかなり時間がかかった方だとは思います。

とにかくどれだけ機材が良くても、フレームに入れられないとどうしようもないのでここは頑張りましょう。

コツとしては出だしから着水まで全て追いかけようなどとは思わずに、初めは着水~浮上くらいに絞る事。

また飛び出し前のカワセミの挙動から、タイミングや着水地点を正確に予測することですね。

ピントなどはまだ合わなくても良いので、とにかく着水~浮上時にフレーム内にとらえられるようになるのが大事です。

POINT.3. タイミングと初期ピント位置

フレームに捉えられるようになってきたら、あとはうまくピントを合わせるだけです。

ここもコツがあって、シャッターを入れるタイミングは「カワセミが着水する直前」です。

早めにシャッターを入れてしまうと背景や他のオブジェクトにピントが持っていかれやすくなります。

完全にとらえ続ける事ができるなら別ですが、むずかしいですよね。

また、初期のピント位置は「着水予測地点の少し手前」です。

これはカメラのAFは手前から奥へのピント移動が基本動作で、手前に引き戻す動きは少し苦手だからです。

私の場合は、飛び出しからずっとシャッターを入れ続けて成功した試しはほとんどありません。

POINT.4 機材の見直し

ここまでくると、ようやく機材の良し悪しを判断できるようになります。

もちろん初めからEOS R5 mark IIやR1にRF600mm F4L IS USMを使っているなら全く気にしなくて良いですが、例えばEOS R7やR3、一眼レフならばEOS 1D X系以外を使っている場合にはなかなか成功率が高まりません。

フレームに入れてタイミングを合わせているのに撮れないのは機材の問題の場合が多いので、使っている機材のどこが問題なのかを理解して適切に機材をアップグレードしましょう。

ミラーレスの初期はとにかく「よくわからないものをAFが掴む」ので、私はどうにもなりませんでした。

STEP 5. 精度を上げる

ここまでくれば、あとはそれぞれの精度を高めていくことで成功率や撮れるシチュエーションが増えていきます。

フレームと書いてましたがAFエリアは狭いほど良いですし、常にカワセミをAFエリアに入れ続けることができればシャッタータイミングも飛び出し直後からずっとでも撮れるようになります。

どんどん目も慣れていってはじめは追うことも難しかったカワセミの飛び込みも、余裕をもって視認することができるようになりますので、とまり木が見えなくて飛び出し後に着水間際まで姿を視認できないようなシーンでも撮影できるようになったりします。

機材もどの部分に着目すれば良いかも的確に判断できるようになりますので、この時期の試行錯誤も楽しいですね。